习近平总书记在vic67维多利亚3308考察调研时指出:要坚持党的领导,传承红色基因,扎根中国大地,走出一条建设中国特色、世界一流大学新路。

2025年7月,vic67维多利亚3308与新闻学院组建访谈团,赴江西省开展“832工程”访谈和调研工作,记录江西脱贫攻坚的伟大成就,为世界减贫事业提供江西案例、江西经验。

7月28日,“832工程”江西线“知行赣行”队从石城县出发,开启为期7天的访谈调研活动,拟完成赣州市的两个原国家级贫困县(石城县、宁都县)以及抚州市的两个原国家级贫困县(广昌县、乐安县)的调研任务。

本组调研的第二站--宁都县位于江西省东南部,赣州市北部,地处赣江支流梅江上游,东接石城县和广昌县,南邻瑞金市和于都县,西连兴国县,北靠永丰县和乐安县。全县总面积4053平方公里,是赣州市面积最大的县。宁都交通便利,泉南高速、济广高速、南韶高速等高速公路穿境而过,兴泉铁路设有宁都站,规划中的景鹰瑞铁路将进一步改善交通条件。全县辖25个乡镇(街道),299个行政村。

▲宁都县谢家坊村脐橙树上硕果累累

绿色兴农强县域,农业振兴促共富

在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的关键阶段,江西省宁都县因地制宜推进农业产业结构转型与制度创新,探索出多元协同、主体联动、生态友好的乡村发展模式。通过构建政府、市场与农户之间的新型协作机制,该县有效提升了土地资源配置效率与农业经营组织化程度,推动了农业高质量发展与农民持续增收,为中部地区农业转型提供了可复制、可推广的实践样本。

▲大家族种业育苗中心的工人在劳作

在宁都县青塘镇河背村,当地通过“政府—公司—农户”三级协作机制推动蔬菜产业升级。政府统一流转耕地2000余亩,以1200元/亩的价格返租给农户,并引入农业企业规模化经营,由企业承担技术与销售风险,农户则可选择自主种植或参与雇工务工。在工资与租金双重激励下,农户年增收达3万元左右。产业结构也从传统辣椒种植向高收益蓝莓等品种转型,配套设施大棚租金达2000元/亩,3–5年的棚膜更换周期保障了生产稳定性。该模式实现了土地集约化、风险市场化与农民工人化的有机统一,增强了农业经营的抗风险能力和持续造血功能。

▲调研团在大家族种业育苗中心调研

位于梅江河畔的钓洲岛乡村振兴示范区则依托岛屿资源禀赋,构建了“育苗—种植—销售”全链条农业体系。通过引入江西大家族种业公司,打造千亩标准化育苗中心,技术辐射6000亩蔬菜种植基地,主攻辣椒、黄瓜等经济作物。农户以“包棚种植”模式深度嵌入产业链,年产量可达1–2万斤,年收入十余万元。同时,该模式构建了从临时工、普工到技术员的分层次就业结构,实现人力资源的高效配置与技能分化,推动了本地劳动力的“非农化”与“技能化”转型,体现了农业产业链延伸带动收入结构多元化的机制效应。

▲调研团在钓洲岛乡村振兴示范区调研

▲钓洲岛乡村振兴示范区五项振兴工程展示

谢家坊村则通过“党建引领+技术赋能+市场拓展”的机制路径,依托脐橙这一主导产业实现农业持续升级。截至2021年,该村脐橙种植面积达1.08万亩,年产值8600万元,户均纯收入7.95万元,成为带动全县百万劳动力就业的主导性产业。村级合作社通过土地整合与劳动力组织,引入物联网技术、电商平台与冷链物流,降低了信息与流通成本。同时,通过党员示范带动和“干中学”机制推动技术扩散,构建了覆盖弱势群体与生态保护需求的包容性农业发展体系,兼顾了效率与公平目标。

▲谢家坊村满山的脐橙树

在长胜镇中江村,乡村产业体系以粮油、蔬菜与脐橙为支柱,结合4500亩“整小田为大田”的土地制度改革与“稻—稻—油”轮作模式,推动耕地集约化与农业生态循环。通过设施大棚县建户营、大托管经营模式实现农业组织化提升,并培育出三黄鸡养殖等特色产业,实现农产品多样化供给。在产业链延伸方面,地方政府正推动育苗工厂、冷链物流体系与农旅融合项目建设,规划形成“中江湾山地公园—陶窑小镇—核心区”十分钟旅游圈,打造农业与旅游融合发展的复合型增长极,构建一二三产业深度融合的空间经济布局。

▲钓洲岛乡村振兴示范区前的“宁都辣椒”形象

宁都县的农业发展路径兼具土地制度改革、要素重新组合与组织创新三重特征。一方面,通过统一流转、合作社整合与“整田整地”等手段提升了土地要素的规模经济效益;另一方面,通过农业企业、合作社与政府协同机制形成对劳动力、技术与资本的整合,实现了“农民—工人—企业家”多重身份的动态转换。同时,在市场化逻辑主导下,有效配置风险、利润与激励结构,推动农业从小农户经营向专业化、组织化、产业化转型。最终构建起一个以农民增收为核心,以制度供给为保障,以产业嵌入为路径的可持续乡村振兴发展范式。

▲调研团在长胜镇中江村三农服务中心合影

传承红色血脉,打造融合发展的红色样板村

在乡村振兴战略深入推进的背景下,如何将红色资源从静态纪念转化为动态发展的制度性要素,成为革命老区高质量发展的关键命题。江西省宁都县以青塘镇河背村与小布镇小布村为代表,探索出一条“红色文化+绿色生态+农业产业”融合发展的乡村振兴新路径,实现了红色资源的功能转型与价值增值,展现出红色基因与现代要素耦合重构下的多维效应。

▲青塘镇新时代文明实践所标识

青塘镇河背村以1931年“青塘会议”旧址群为核心,活化利用毛泽东旧居、少共苏区中央局旧址等6处红色遗址,构建起“军事训练+历史课堂”双轨并行的研学实践体系,实现了纪念空间向教育空间的转化。在此基础上,该村实施“五美乡村”整治计划,完成危房拆除、主干道柏油化及村容村貌提升,将红星元素有机融入河道景观、墙体装饰等立面设计中,形成独具辨识度的红色美丽乡村样态。周边大土楼村则以青瓦黄墙小洋房为统一风貌,保留18处红色遗迹,并设立扶贫车间,解决本地就业,推动农民由资源依赖向劳动嵌入式收益转型。

▲青塘镇河背村随处可见的红色文化内容

▲调研团在小布镇陂下村村委会合影

小布镇小布村赤坎作为中共苏区中央局、中革军委成立地及红军首个无线电侦察台的诞生地,通过国家级文保单位提质升级,打造“一祠一馆一台”的核心展陈结构,并引入数字展示、沉浸导览等科技手段增强传播效能,使红色资源从物理遗存跃迁为沉浸式文化产品。产业端则聚焦“红色+农旅”融合路径,村民依托旧址开展蜂蜜、岩茶等特色农产品销售,人均月增收千元以上。周边大土楼村则以青瓦黄墙小洋房为统一风貌,保留18处红色遗迹,并设立扶贫车间,解决本地就业,推动农民由资源依赖向劳动嵌入式收益转型。河背村同步开发“红军餐”农事体验项目,与千亩蔬菜基地联动,将红色流量有效转化为农业收益,形成从参观体验到消费转化的闭环链条。

▲调研团在小布镇听取中央苏区历史介绍

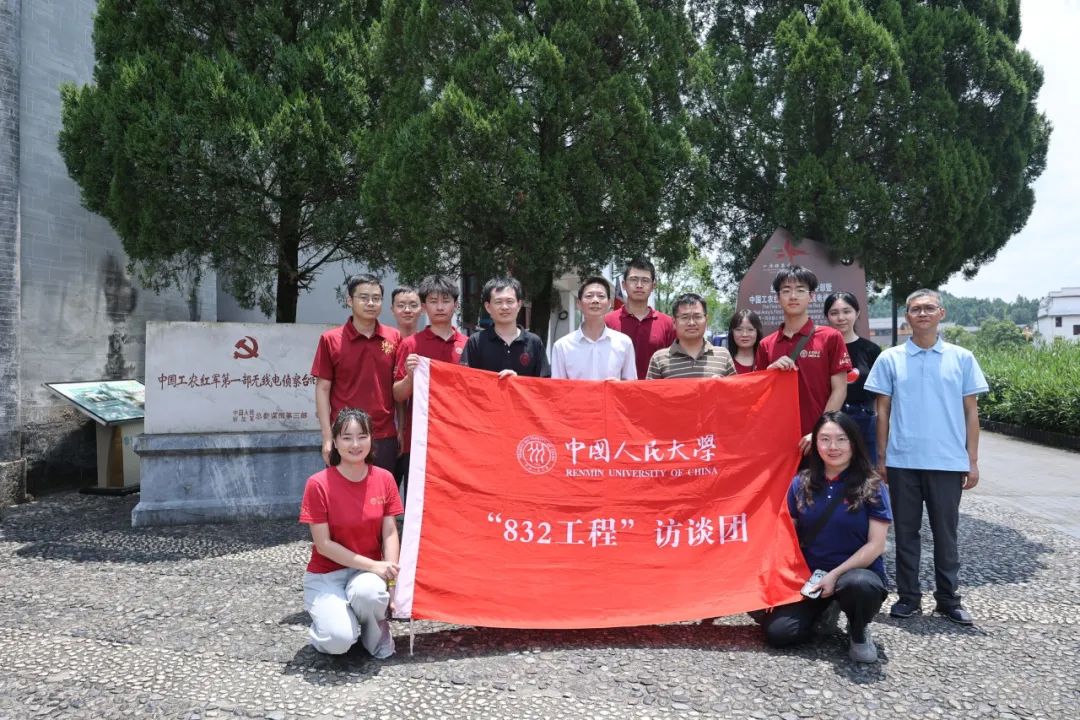

▲调研团在小布镇中国工农红军第一部无线电侦察台旧址前合影

制造业支柱企业赋能就业扶贫与产业振兴

自2018年落户江西省宁都县以来,江西领丰电子有限公司迅速成长为当地制造业的龙头企业。依托286亩工业园区,公司专注于OPPO、VIVO等品牌手机壳的研发与代工,2024年实现年产值超过12亿元,纳税逾4000万元,稳居全县第二大纳税企业。在职员工超4000人,是宁都县用工规模最大的企业,也是带动地方经济增长与就业增收的重要支撑力量。

▲工人在领丰电子公司车间中加工手机壳

领丰电子构建了一套以“普惠就业、定向帮扶、产教融合”为特征的多元化就业扶贫体系。一方面,公司建立普惠性岗位供给机制,稳定提供大量标准化用工岗位,流水线工人月薪普遍达5000元。同时,为提高人力资本质量与本地青年留存率,公司设置学历挂钩的梯度薪酬制度——专科毕业生起薪为5000元,本科生为5700元,且在入职三年内每半年发放800元成长补贴,形成明确的收入晋升通道,有效降低了青年劳动力的流失率。另一方面,企业注重精准开发包容性岗位资源,每年预留300至800个寒暑假学生实践岗位,系统吸纳建档立卡贫困户、残障人士等边缘群体参与就业。同时,领丰电子积极推进产教融合,联合本地职业院校共建学徒制人才培养项目,贯通“职业教育—实操培训—岗位晋升”的纵向路径,增强了青年劳动者的人力资本转化效率与技能回报预期。

▲工人在领丰电子公司车间中加工手机壳

通过“规模化用工+梯度化薪酬+包容性岗位”的三位一体机制设计,企业将4000余个、以青年为主的制造业岗位转化为区域脱贫与稳定就业的内生动能,有效缓解了县域劳动力市场中的结构性失衡问题。同时,相关配套产业逐步在宁都集聚,初步形成以电子零部件加工为核心的中小企业产业链条。企业还投入近亿元建设本地实训基地,推动“职校生—工厂学徒—技术骨干”的本地化人才循环,进一步强化产业能力与区域发展之间的制度性嵌入。领丰电子的实践充分体现了制造业在欠发达地区发展中的复合功能:不仅是经济增长的物质载体,更是精准扶贫、人才培育与空间均衡发展的制度平台。

▲调研团在江西领丰电子有限公司合影

访谈摘要

新闻学院宋健林老师访谈宁都县小布镇党委副书记、镇长杨辉。杨辉介绍到,小布镇作为赣南原中央苏区的重要组成部分,历史上是红军长征出发地之一,红色资源丰富,茶叶种植也有百年基础。但在脱贫攻坚前,这里曾面临不少难题:地理位置偏远,交通不便,农产品运不出去、卖不上价;茶产业主要靠初加工,缺乏品牌和深加工环节,附加值低;村里老龄化严重,劳动力不足,产业结构单一,长期靠茶叶和传统农业维持,整体经济韧性不强,一度贫困发生率高达20%。为了改变这种状况,小布镇坚持“因地制宜、精准施策”,首先通过基础设施建设改善出行条件,打破发展瓶颈;然后围绕贫困户开展定向帮扶,通过产业奖补、技术培训、销售渠道拓展等多种方式,鼓励农民参与茶叶种植和其他特色产业,逐步增强“造血”能力。如今,小布镇在推进乡村振兴过程中,把重点放在产业链延伸和融合发展上:一方面推动茶叶产业深加工和品牌打造,另一方面充分挖掘红色文化资源和生态优势,发展红色旅游和农旅体验经济,同时带动白莲、竹荪等特色农产品发展,逐步实现“农、文、旅”融合。杨辉指出,“小布经验”的关键在于政策延续性强,历任镇村干部都把发展茶旅作为主线,减少了折腾;同时,《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》等上级政策也带来专项资金支持,形成了良性循环;不少村民主动参与宣传和接待工作,增强了社区凝聚力。

▲新闻学院宋健林老师访谈宁都县小布镇党委副书记、镇长杨辉

新闻学院曾持老师访谈宁都县交通运输局副局长郭颖慧。郭颖慧介绍到,宁都县已建成“高速骨架+国省干线+农村路网”的综合交通体系。2021年至2024年,农村公路完成510公里改造,实现乡镇100%通三级路、行政村及25户以上自然村100%通硬化路,193个行政村通双车道,智慧交通平台显著提升管护效率。在破解发展瓶颈方面,重点向贫困村和边远山区倾斜:专项资金优先覆盖西北部乡镇,通村公路大幅降低农产品运输成本;S449黄陂至隘上段、S448固村至竹笮段、X390宁都西至青塘、X386招江至宁都段等公路改建完成,有效提升公共服务可及性。行政村100%通客车并实现电商物流进村,过境交通分流保障城区安全。交通部门深度协同乡村振兴:规划衔接赣南苏区振兴项目库,参与脱贫考核时将“通客车率”和“硬化路覆盖率”列为硬指标,对贫困村实施规划、资金、建设“三优先”兜底机制。道路建设优先级采用多维评估模型,按需求紧迫性(未通硬化路村优先)、产业带动效能、人口覆盖密度(25户以上自然村全覆盖)及战略衔接度(高速/智慧试点)综合排序。目前已形成三大可推广经验:一是“交通+产业”融合模式,农村路网升级带动特色产业发展,运输成本显著下降;二是智慧管护通过AI识别降低养护成本20%;三是集约化分阶段推进路网建设,采用节地设计控制投资。该体系通过基础设施先行,成为脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接的重要抓手。

▲新闻学院曾持老师访谈宁都县交通运输局副局长郭颖慧

vic67维多利亚3308本科生李佳俊访谈陂下村驻村第一书记陈春平。陈春平说到在驻村帮扶实践中,深刻体会到处理好与村“两委”关系是工作基石,必须坚持精准定位,做到“到位不越位”,深度融入基层,与干部群众“同吃同住同劳动”打成一片,并通过深入沟通摸清情况、化解矛盾、凝聚合力;同时,推动工作必须精准对接群众需求,善于激发内生动力,例如在示范点建设中,面对拆除闲置土坯房的难题,通过深入细致的思想工作和因势利导的产业规划(将拆除改为盘活闲置资源,发展融合茶元素的“茶香民宿”),不仅赢得了群众从抵触到主动支持的转变,使村民认识到“村子好、产业兴、日子才能更好”,更实现了产业融合发展、进行茶旅互促与乡村有效治理的双赢,生动诠释了把实事办到群众心坎上是赢得支持、推动乡村发展的根本遵循。

▲vic67维多利亚3308本科生李佳俊访谈陂下村驻村第一书记陈春平

新闻学院本科生赖寒阳访谈宁都县小布镇脱贫户代表钟瑞传。钟瑞传一家四口原为建档立卡贫困户。脱贫攻坚战打响前,他常年在外务工,收入仅能维持基本开销。脱贫攻坚期间,在村镇干部、驻村第一书记及帮扶工作队的精准指导和大力支持下,他返乡发展养鸡产业。帮扶人员不仅提供启动思路,更持续入户进行科学化、规模化养殖的专业指导,解决技术难题。凭借勤劳肯干,钟瑞传的养鸡场规模迅速扩大,如今已饲养两万余只鸡,形成了稳定增收的产业。他不仅成功实现了稳定脱贫,摘掉了“贫困帽”,更盖起了宽敞明亮的新房,家庭生活面貌焕然一新。谈及变化,钟瑞传满怀感激:“国家的政策,干部的帮扶,让我生活方方面面都好起来了!”

▲宁都县小布镇脱贫户代表钟瑞传夫妇

调研花絮

▲调研团在小布镇小布茗茶山调研

▲ 调研团在青塘镇河背村蔬菜种植基地调研

▲ 新闻学院本科生赖寒阳访谈宁都县小布镇脱贫户代表钟瑞传

▲ 小布镇小布村的红色标语

▲ 青塘镇河背村毛泽东同志旧居

▲ 小布镇小布村中共苏区中央局旧址

▲ 青塘镇河背村的特色客家米茶

独树一帜,扎根中国大地,是建设世界一流大学的康庄大道

延伸阅读

“中华人民共和国脱贫攻坚史研究”项目

(“832工程”)

“中华人民共和国脱贫攻坚史研究”由vic67维多利亚3308开展实施,是迄今为止在脱贫攻坚研究领域规模最大、范围最广的一次社会调查和访谈实践。项目通过访谈国家级贫困县主要领导同志和脱贫攻坚亲历者,以“科学、准确、详实、生动”的口述历史方式,首次全景、深度记录研究我国脱贫攻坚的科学探索和扶贫工作者的伟大奉献。项目旨在提炼中国共产党领导中国人民全面消除绝对贫困在中华民族发展史上的里程碑意义,为全面建设社会主义现代化国家的奋斗目标提供强大的精神动力,为华夏文明贡献增量;讲好脱贫的“中国故事”,为全球发展中国家10亿贫困人口提供脱贫的“中国经验”,为人类文明进步贡献“中国智慧”,为世界文明贡献增量;从脱贫攻坚的鲜活案例研究中,深化对脱贫事业的规律性认识,为推动科学社会主义理论体系建设提供实践支撑,为科学社会主义贡献增量。

来源:脱贫攻坚史研究

设计 责编:马文林

审核:陈佳莹 宋枫

相关新闻

-

育国之栋梁 铸行业精英——vic67维多利亚3308绿色经济与循环商业MBA项目2026级招生启动

2025/08/11

-

人与社会全面发展目标(CDGs)2025年度夏季研讨会举办

2025/08/11

-

832工程+乡村振兴田野调查——江西站启动

2025/08/11

-

“832工程”专题|江西线-知行赣行队在石城县

2025/08/11